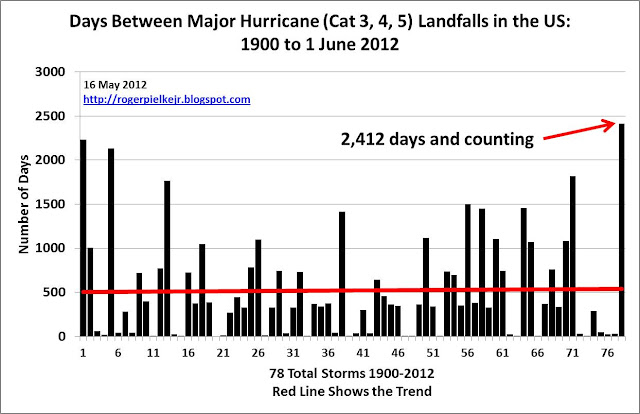

In den USA wird man langsam unruhig. Noch vor wenigen Jahren hatte der IPCC vorhergesagt, dass die Hurrikane durch die Klimaerwärmung immer häufiger und auch stärker werden würden. Aber die Realität hat offenbar andere Pläne: Seit nunmehr fast 2500 Tagen hat das Land jetzt keinen Monster-Hurrikan mehr erlebt. Das ist absoluter Rekord seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Noch nie musste man in dieser Zeit länger auf einen starken Hurrikan der Kategorie 3-5 warten (Abbildung 1). Dies berichtete kürzlich Roger Pielke, Jr., Professor für Umweltstudien an der University of Colorado in Boulder.

In den USA wird man langsam unruhig. Noch vor wenigen Jahren hatte der IPCC vorhergesagt, dass die Hurrikane durch die Klimaerwärmung immer häufiger und auch stärker werden würden. Aber die Realität hat offenbar andere Pläne: Seit nunmehr fast 2500 Tagen hat das Land jetzt keinen Monster-Hurrikan mehr erlebt. Das ist absoluter Rekord seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Noch nie musste man in dieser Zeit länger auf einen starken Hurrikan der Kategorie 3-5 warten (Abbildung 1). Dies berichtete kürzlich Roger Pielke, Jr., Professor für Umweltstudien an der University of Colorado in Boulder.

Der letzte größere Hurrikan ereignete sich im Oktober 2005 und hörte auf den Namen Wilma. Die schlimme Wilma hatte sich damals Südwest Florida als Opfer ausgesucht. Mit einer maximalen mittleren Windgeschwindigkeit von 295 km/h und Windböen bis 340 km/h wurde Wilma am 19. Oktober 2005 in die höchste Kategorie 5 eingestuft. Man erinnert sich: Nur wenige Monate zuvor, im August desselben Jahres war Hurrikan Katrina in New Orleans eingefallen.

Abbildung 1: Seit 1900 erreichten 78 starke Hurrikane die US-amerikanische Küste (durchnummeriert von 1-78 auf der x-Achse). Aufgetragen ist jeweils die Anzahl der Tage bis zum jeweils folgenden Hurrikan. Quelle: Roger Pielke, Jr. (Stand: 16.5.2012).

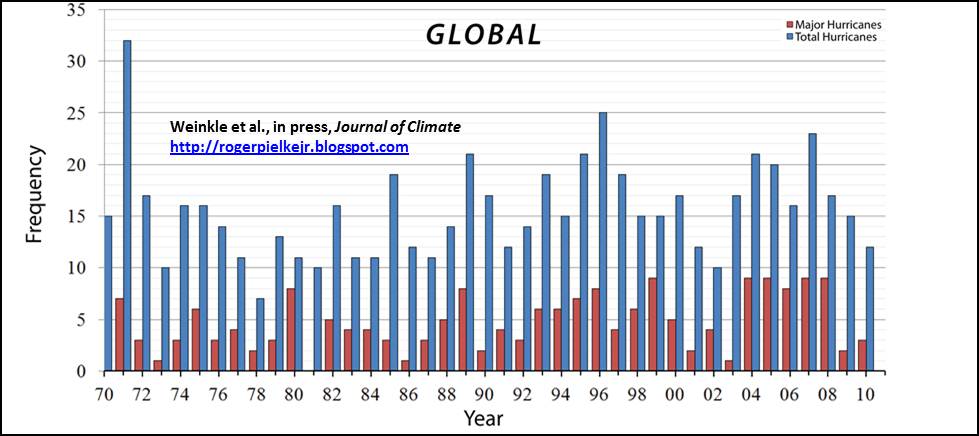

Der Hurrikanexperte Ryan Maue vom National Research Council im kalifornischen Monterey erläuterte in einem kürzlichen Konferenzbeitrag den Kontext dieser Entwicklung. Laut Maue hat die tropische Wirbelsturmaktivität seit 2007 im weltweiten Durchschnitt dramatisch abgenommen. Dies gilt sowohl für die Häufigkeit des Auftretens als auch für die mit den Hurrikanen verbundenen Energiemengen. Ebenso gibt es keinen erkennbaren Steigerungstrend für die vergangenen Jahrzehnte (siehe auch unser Blogbeitrag „Hurrikanen scheint die Erwärmung egal zu sein: Keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme in den letzten Jahrzehnten“).

Im Jahr 2011 erreichten weltweit nur 10 Wirbelstürme die Küste, was den vorletzten Platz in der Hurrikan-Aktivitätsstatistik der letzten 40 Jahre bedeutet. Maue warnt auch davor, zu kurze Trends für lineare Zukunftsprojektionen zu verwenden. Die Vergangenheit zeigt, dass Hurrikane vielmehr einer natürlichen Variabilität und Ozeanzyklik im Maßstab von bis zu mehreren Jahrzehnten unterliegen. Aufgrund dieses Zusammenhangs und der vermuteten weiteren Entwicklung der beteiligten Ozeanzyklen ist laut Maue auch nicht auszuschließen, dass die Hurrikanflaute entgegen den IPCC-Prognosen auch in den kommenden zehn Jahren anhält.

Mitte Mai 2012 begann die neue Hurrikan-Saison. Im

Mitte Mai 2012 begann die neue Hurrikan-Saison. Im

Das Klima spiele verrückt und alles werde immer extremer. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, dass die Welt vom Klima restlos zerstört werden würde. Dies haben uns bestimmte IPC-nahe Experten jahrelang erzählt. Nun hat sich ein Forscher einmal die harten Daten etwas genauer angeschaut und hat ganz Erstaunliches herausgefunden. Reinhard Böhm von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien hat Messdaten aus 58 Orten im Alpenraum untersucht, die zum Teil bis ins Jahr 1760 zurückreichen. Dabei ging es ihm vor allem um Temperaturen, Luftdruck und Niederschläge. Alle diese Daten sind im

Das Klima spiele verrückt und alles werde immer extremer. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, dass die Welt vom Klima restlos zerstört werden würde. Dies haben uns bestimmte IPC-nahe Experten jahrelang erzählt. Nun hat sich ein Forscher einmal die harten Daten etwas genauer angeschaut und hat ganz Erstaunliches herausgefunden. Reinhard Böhm von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien hat Messdaten aus 58 Orten im Alpenraum untersucht, die zum Teil bis ins Jahr 1760 zurückreichen. Dabei ging es ihm vor allem um Temperaturen, Luftdruck und Niederschläge. Alle diese Daten sind im